这是南太行天界山“峡谷云海”。受访者供图

这里剑峰千仞与飞瀑鸣涧并存,红崖绝壁与天湖云海交织,构成罕见的山水长卷。

这里一曲《在太行山上》直冲霄汉,三条挂壁公路堪称“奇迹”,谱写人间正道的奋斗传奇。

“太行山,把最美的一段给了河南。”再冲着《中国国家地理》的赞誉,不妨开启河南新乡的南太行秘境之旅。

水文章:飞湍瀑流争喧豗

沿华北平原西缘,在高速路上狂奔,从新乡一路向西。

蓦然,前方天际出现一片山影,连绵不绝密不透风;及近,峰峦山势峻峭,山顶云霭萦绕。车行一个多小时,就到达位于高速路边的景区入口。换乘新能源摆渡车,一头扎进茫茫大山。

从星空看向地球,在北纬34°48′至36°21′与东经112°至115°之间,268平方公里的旅游度假区如绿缎铺展,分布着包括八里沟、万仙山、关山等十余个景区。

游客在八里沟漂流。受访者供图

八里沟到了!这里被誉为太行山水精粹汇聚之地。域内沟壑奇幽、飞瀑鸣涧,有猕猴嬉戏,亦可闻群鹿呦呦。自然与人文景观荟萃,也被誉为“太行魂”。

八里沟景区位于新乡市西北部辉县市境内,地处太行山南麓、豫晋两省接壤处,总面积109平方公里,系国家AAAAA级景区、全国首批旅游标准化示范单位、国家级猕猴自然保护区、国家森林公园、国家地质公园。

水是八里沟跳动的脉搏,景区以灵动的笔触做起“水文章”。一路溪水泠泠淙淙,蝉鸣清亮悠扬。数个缘溪改造的水潭高下相接,已有游客换上凉鞋、救生衣一探清凉。

“从源头到山脚,溪道长、落差大、环境丰富多样,我们因地制宜改造出多个场景,游客可以驾摩托艇冲浪,也可以乘橡皮舟漂流,还能坐竹筏观光。”八里沟景区副经理朱艳广介绍,“不少家长带着孩子在水世界浅滩区玩水。”

潭瀑相连的景观中,最震撼的当数天河瀑布群——落差180多米的瀑布从断崖倾泻而下,铿锵之声在垂崖断壁间生成混响,激起的水幕映射出一道彩虹,引得游人纷纷拍照留影。

图为天河瀑布。受访者供图

更有极限运动爱好者穿起专业装备,在教练指导下沿瀑布飞驰而下,感受速度与激情,体验瀑流飞泻与飞檐走壁的极限挑战。

为提升游客体验,景区特意布置一条两百米长的“水帘洞”。幽长的隧道里,既可聆听瀑流喧豗,又能欣赏错落的钟乳石雕塑。

从隧道出来可以沿着台阶继续攀行至二层,在这里可以与瀑布亲密接触。由于落差较大,瀑布落到头顶已散成水雾,几乎遮蔽骄阳,也将暑气阻隔在外。

同样中意这片清凉水帘、穿行山林的,还有南太行的“精灵”——太行猕猴。“附近水源丰沛,食物相对丰富,夏天也比较凉快。”猴群管护员魏软贵介绍,一到夏天猕猴就在这里频频露面。

图为八里沟区域的太行猕猴。受访者供图。

记者跟随魏软贵来到八里沟羊洲地,几声清脆的口哨过后,密林深处一阵窸窣,数十只太行猕猴自崖壁腾跃而下,直奔撒在地上的玉米粒。

“这几年南太行生态保护力度不断加大,10年前大约五六十只,如今已形成两大群,有两百多只。”魏软贵补食间隙不忘点点“猴头”,看看谁没来,“现在有的也不咋怕人了,个别还能和游客互动”。

秀美的景色,跃动的“精灵”,也吸引不少海外游客前来游赏度假。据介绍,2024年,八里沟接待游客超200万人次,其中10多万来自海外。

南太行的水,可赏亦可尝。今年5月,CSCA(精品)咖啡学院在八里沟正式落地,通过一杯太行山泉冲泡的咖啡,款待远道而来的游客。

“年轻人、海外游客越来越多,通过一杯咖啡连接全球,让更多人品味太行山水。”项目负责人张建辉计划把一些实用技巧分享给游客,同时为有学习意愿的年轻人提供学习方案和技能培训。

千嶂里:一川红浪淬洪荒

南太行山势险峻,崖壁如刀劈斧凿,十几亿年的光阴堆叠,加之大自然的鬼斧神工,形成“嶂石岩地貌”,如峡谷中涌出滚滚“洪流”。

顺着山路,居然走进一处绝地:周围三面都壁立千仞,形成像瓮一样的“Ω”形嶂谷。阳光照到崖壁上,整个山体都红彤彤一片,极其壮观。这里就是万仙山国家攀岩公园。

“这种一层一层的岩石叠在一起,又形成棱角分明的块状结构,高达280多米的断崖几乎与地面垂直。”万仙山景区副经理聂继东说。

图为游客正在做攀岩前的准备。受访者供图

嶂山岩壁四周环绕着茂密的森林和清澈的溪流,攀爬过程中可以俯瞰整个山谷的美景。尤其是在日出或日落时分,阳光洒在岩壁上,形成一幅令人惊叹的画面。这种与自然融为一体的体验,是室内攀岩场所无法比拟的。

“这个坡度陡、崖面平整的攀岩面属成人竞技专用,另一面坡度稍缓,崖面可着力的点位较多,一般用于青少年和一般游客体验。”聂继东介绍,几乎每年都会有重大赛事在这里举办。

2020年以来,万仙山国家攀岩公园举办了中韩青少年对抗赛等多项赛事,接待攀岩爱好者、运动员等5000多人次,已经成为全球知名攀岩胜地。

万仙山攀岩绝壁只是新乡南太行的一隅,其与八里沟的碧水丹崖、关山的古海洋遗迹,共同构成了一座立体地质博物馆。联合国教科文组织专家曾在此惊叹:“18亿年的地球年轮,在这里触手可及。”

新乡南太行以其独特的地貌和四季流转的奇幻景观,常年吸引众多艺术家执笔写生——春日翠绿草原百花争艳,夏日清凉潭水潺潺流淌,秋日金黄稻穗与红枫交织,冬日雪景如诗如画。

在八里沟天界山游览区老爷顶半山腰,还有一条全长6.8公里的画廊式风光带。行走在悬空栈道上,脚下是蜿蜒陡峭的红岩步道,身旁是翻涌的云海与苍翠群峰。山风为伴,云海为席,颇有云端穿梭之感。

图为南太行天界山“云峰画廊”。受访者供图

南太行的地质宝藏更暗藏绿色财富密钥,山野沟壑也是千余种中药材的富集地。

今年7月,河南牧业经济学院动物医药学院组织学生来到万仙山实地学习。在老师的带领下,学生们白天上山采药,晚上总结梳理。“民宿门口就有好几种药材。”大二学生骆振闯说,“草药取之于山野,用之于禽畜,这种贴近自然的学习很受同学们欢迎。”

破山障:悬绳凿壁通天堑

“北上太行山,艰哉何巍巍!羊肠坂诘屈,车轮为之摧!”曹操在翻越太行征讨高干时,感慨地写下《苦寒行》。

在乱世,对于居住在山里的百姓而言,太行山是阻隔战火的屏障。而在和平年代,它是阻挠出行的巨大障碍。

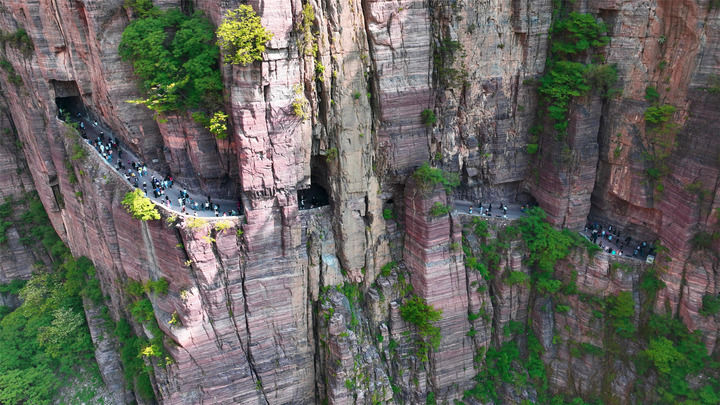

是搬出大山,还是愚公移山?太行山民选择了在崖壁上开凿“挂壁公路”,而且一口气开出三条!现已成为“网红”的郭亮村,就是因为一条“挂壁公路”而声名远扬。

图为郭亮挂壁公路内景。受访者供图

“高路入云端,望顶眼欲穿。一时不小心,脚错归黄泉。”这首在郭亮村流传百年的顺口溜,道尽了悬崖村的生死之困。村民祖祖辈辈唯一的出路,是古人开凿的720级“天梯”——最窄处仅0.4米的绝壁小道,曾吞噬无数鲜活生命。

为了摆脱贫穷逆天改命,1972年13名村民腰系麻绳绝壁悬空,用钢钎铁锤向大山宣战。男女老少齐上阵,历时五年在海拔1700米处凿出1250米的“郭亮洞”挂壁公路。

30多个开于洞壁的“天窗”,如今成了观景台,将对面丹霞绝壁框成一幅幅天然画卷。闭塞山村变身文旅热土,60多部影视剧在此选景拍摄,还吸引国内100多所美术艺术院校和30多个摄影家协会来此写生采风。

天堑化通途,路通则财通。这个只有300多人口的悬崖村,几乎家家户户从事餐饮旅游业,人均年收入3万元以上。

图为郭亮挂壁公路外景。受访者供图

当郭亮洞的“绝壁长廊”已然成为艺术家镜头下的经典,向南15公里外的回龙村,一条更年轻的“云端天路”也在续写传奇。

1997年至2002年,村支书张荣锁带领党员突击队在几乎垂直的崖壁上,开凿出一条全长9公里的挂壁公路,使得辉县17个自然村连通,走上美丽乡村之路。

“公路在原来的基础上拓宽整修,已经成为一条景观大道,吸引各地游客来太行人家做客。”上八里镇镇长刘金涛说,回龙挂壁公路的修成,也是一笔宝贵的精神财富。

从回龙村的“云端天路”沿太行山脉向北眺望,另一条藏于王莽岭腹地的挂壁公路正以“险中藏奇”的姿态,诉说着太行山民与绝壁较劲的另一段史诗。

1992年,山西省陵川县决定在王莽岭北面给昆山村民开条南行出路。7个施工队同时作业,在山顶箍上缆绳,将工人吊到山腰开洞,分段施工,快速打通了约3公里长的昆山隧道。

当无人机航拍镜头掠过这些镶嵌在绝壁上的曲线,可以看到挂壁公路不仅是悬在绝壁上的交通工程,更饱含永不屈服的生命张力。

正如当地一名驻村干部所说:“太行山给的出路,从来不在脚下,而在手中。”

彰精神:烽火太行铸脊梁

巍巍太行,精神高地。

在八里沟红色教育馆展柜里,染血的军装、泛黄的立功证书、1000余张历史照片、数百件斑驳实物串联起一部百年红色史诗……这些记忆不仅没有被尘封,反而更加鲜活、强烈。

7月初,清晨的郭亮村,纪念抗战胜利80周年千人共唱最生动的“红色乐章”,《在太行山上》《祖国颂》《灯火里的中国》……一首首红色歌曲把对胜利的礼赞、对山河的热爱,揉进每一个音符。峡谷间织就的红色声浪,让80年前的烽火记忆,借合唱重燃激情。

“红日照遍了东方,自由之神在纵情歌唱!看吧!千山万壑,铜壁铁墙!抗日的烽火,燃烧在太行山上!气焰千万丈!……”

这首《在太行山上》,就是桂涛声目睹了太行山“千山万壑”后,又亲身感受到了抗日军民才是真正的“铜壁铁墙”,触景生情随手写在香烟包装纸上的诗篇,后被冼星海谱成曲子,随即传遍了全中国。

“看的是风景,悟的是精神,这才是真正的山河课堂。”带着女儿参加研学的游客刘先生,在留言簿上郑重写下感受。

在万仙山景区,大型抗战实景剧《太行山传奇》正在上演,再现太行军民可歌可泣的抗战史。以太行山天然地貌作为舞台背景,融入动态爆破、低空飞行、战机轰炸等特效,炸点翻起的热浪扑向观众席,一秒将观众拉回抗战年代。战士与敌寇殊死搏斗的场面,让不少观众热泪盈眶。

图为《太行山传奇》剧照。受访者供图。

安徽省凤台县推剧演员李顺在剧中饰演游击队长李向阳,顶着40摄氏度的高温,一场演出下来浑身都被汗水浸透。“听说李向阳的原型就是当地人,我流的是汗,抗日英雄当年流的可是血,和他们相比我们的付出不算什么。”

巍巍太行精神,不断发扬光大。在抗战时期是不怕流血牺牲、不畏强敌的顽强抗争,在建设新中国时期是改造恶劣环境、顽强奋斗的坚韧不拔,进入新时代则成为追求美好生活、守护壮美山河的生动写照。

如果说抗战时期的太行山是“一寸山河一寸血”,那么今天的南太行正书写着“一方水土万客来”的新篇章:2024年新乡市接待游客突破5000万人次,旅游总收入超300亿元,其中入境游客超12万人次,绿水青山真正成为百姓的“幸福靠山”。

“当前,新乡南太行正在谋划体旅、康旅、交旅、红旅、研旅的五旅融合。”新乡南太行旅游集团相关负责人表示,将以创新思维进一步发挥南太行的资源优势,为游客提供高品质的文旅体验,让南太行走向世界。(记者卢刚 牛少杰)