前不久去四川休假,大半时间都住在宜宾,朋友们打趣:“是为了地道的燃面吗?”“算是吧。”藏在心中的小念想不知怎么向大家解释。陪家人奔波了一个又一个热门景点后,去机场前,在打车软件上添加了一个南辕北辙的途经点——叙州区马鸣溪码头。

“马鸣溪码头?就知道马鸣溪大桥,那附近现在好像是工地,去干啥子?”司机看着我们一家三口和满载的行李,丈二和尚摸不着头脑。

“嗯……打卡……就拍下照。”我嚅嚅着,好像这个说辞可以一当百。

“哦,打卡应该去合江门广场,这么多年,还是头一次载人去马鸣溪……”

马鸣溪风光。图片除署名外均由叙州区融媒体中心供图。

工地,算是隔空呼应吗?70多年前,爆出那个惊人的发现时,这里也是工地。

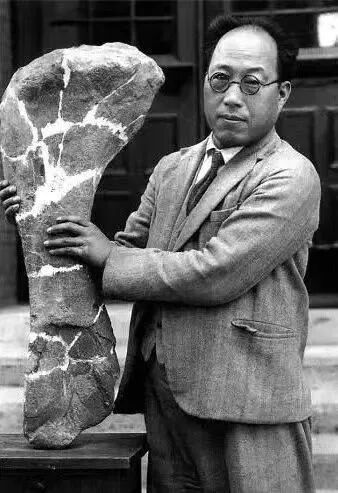

1952年,宜塘公路马鸣溪段的建设工地上,开山的炸药发出隆隆巨响,无数碎石纷纷滚落。工人们发现,碎石中有一些奇怪的骨头(化石),筑路指挥部立刻把情况上报,化石最终被送到中国科学院古脊椎动物研究室(现中国科学院古脊椎动物与古人类研究所,简称古脊椎所),时任主任杨钟健对化石进行了鉴定和研究。杨钟健发现这些化石是不同于已知恐龙的新类型,就将其命名为“建设马门溪龙”。“马门溪龙”为属名,是根据发现地取的名字;“建设”是种名,因为这正好是公路建设的工地。

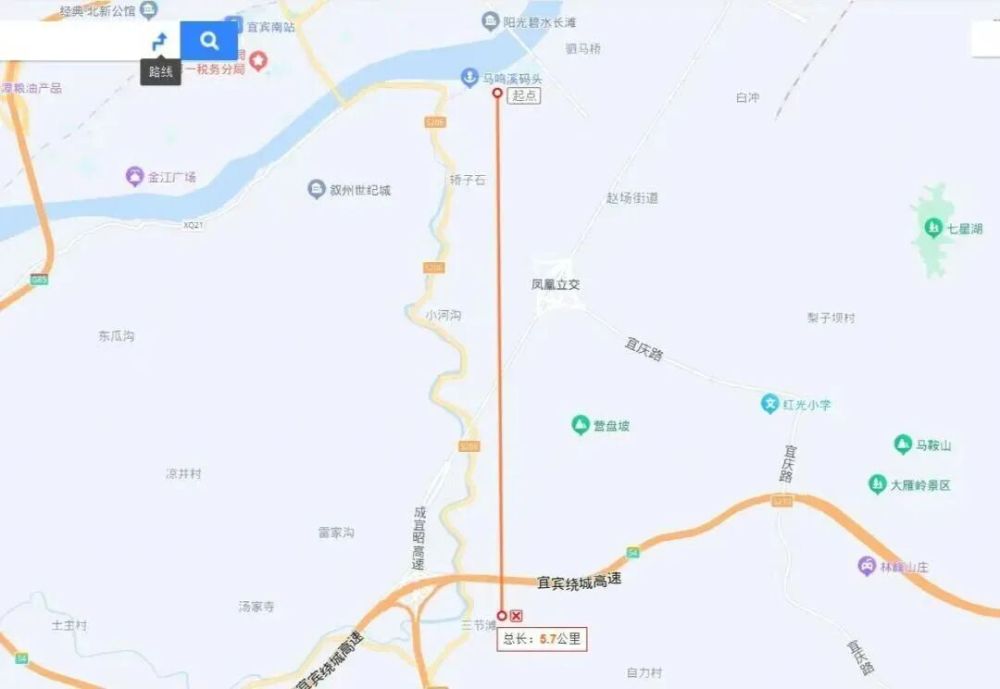

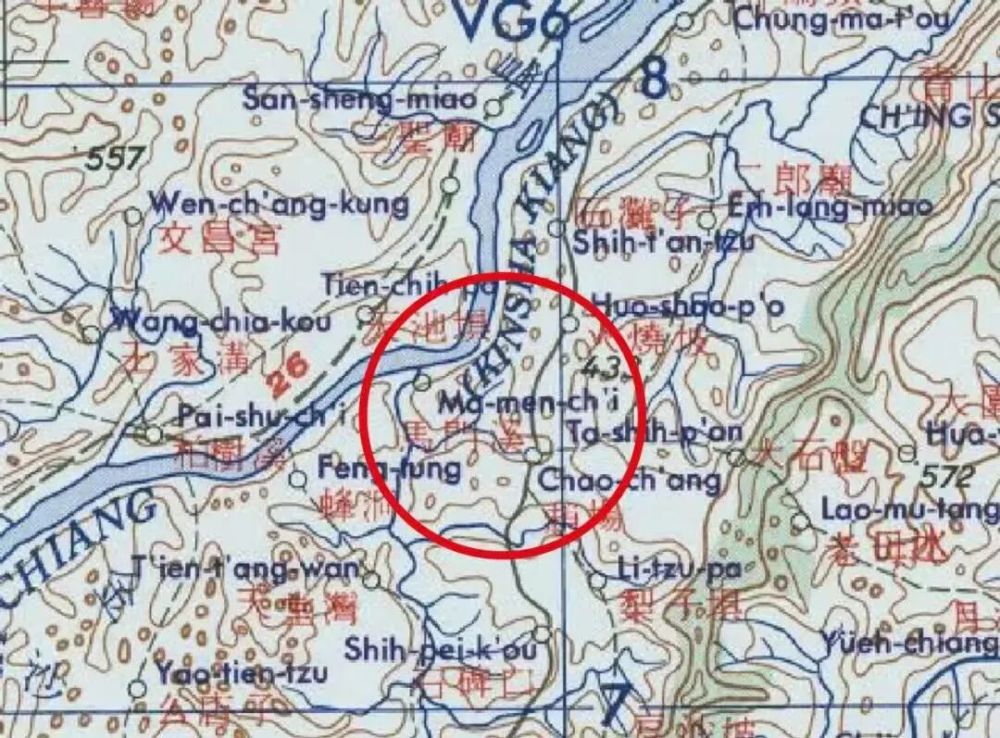

化石出土位置。

马鸣溪与宜塘公路。

在马鸣溪发现的恐龙,为什么叫马门溪龙呢?据说因为命名者杨钟健院士的陕西口音,助手将“马鸣溪”误听成“马门溪”记下。不过,古脊椎所研究员、前所长邓涛对这个说法很有些怀疑,作为宜宾人,在他的记忆中,从小也一直都把这个地方叫作“马门溪”,后来才知道应该是“马鸣溪”。

那此地到底是“马鸣溪”,还是“马门溪”呢?

清嘉庆版《宜宾县志》卷六《山川志》载:“马鸣溪,治西十九里,俗呼龙马溪,源出庆符县,流入马湖江(金沙江)。相传,郑氏牧马产下一龙驹。一日,龙驹长鸣跃入溪中,故名。”由此看来,似乎是“马鸣溪”无疑。

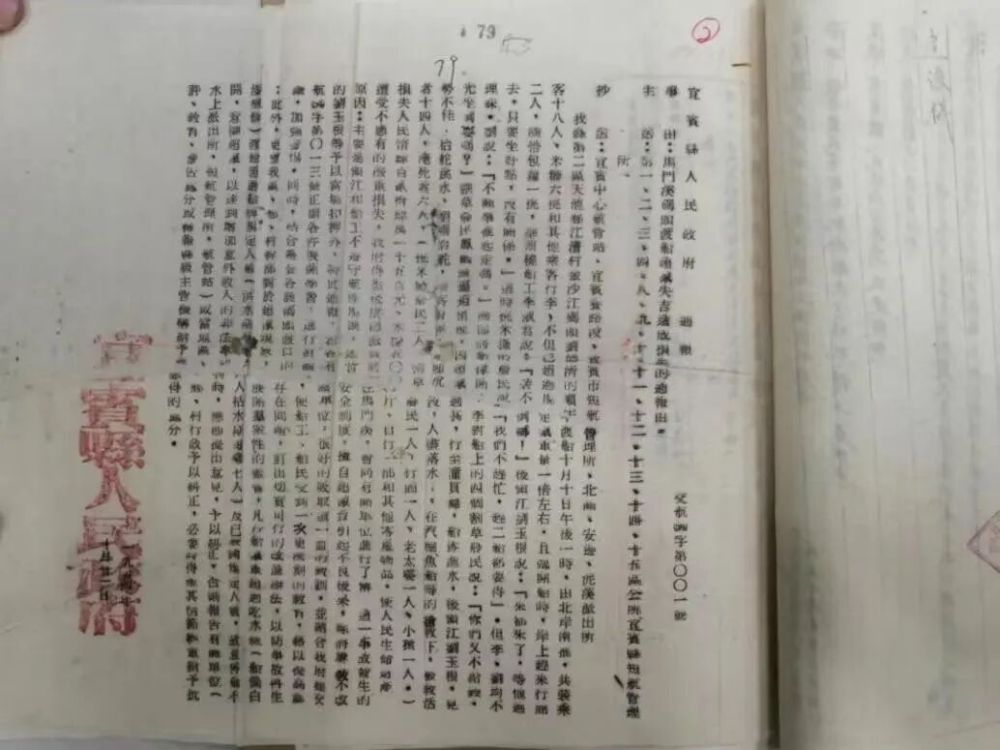

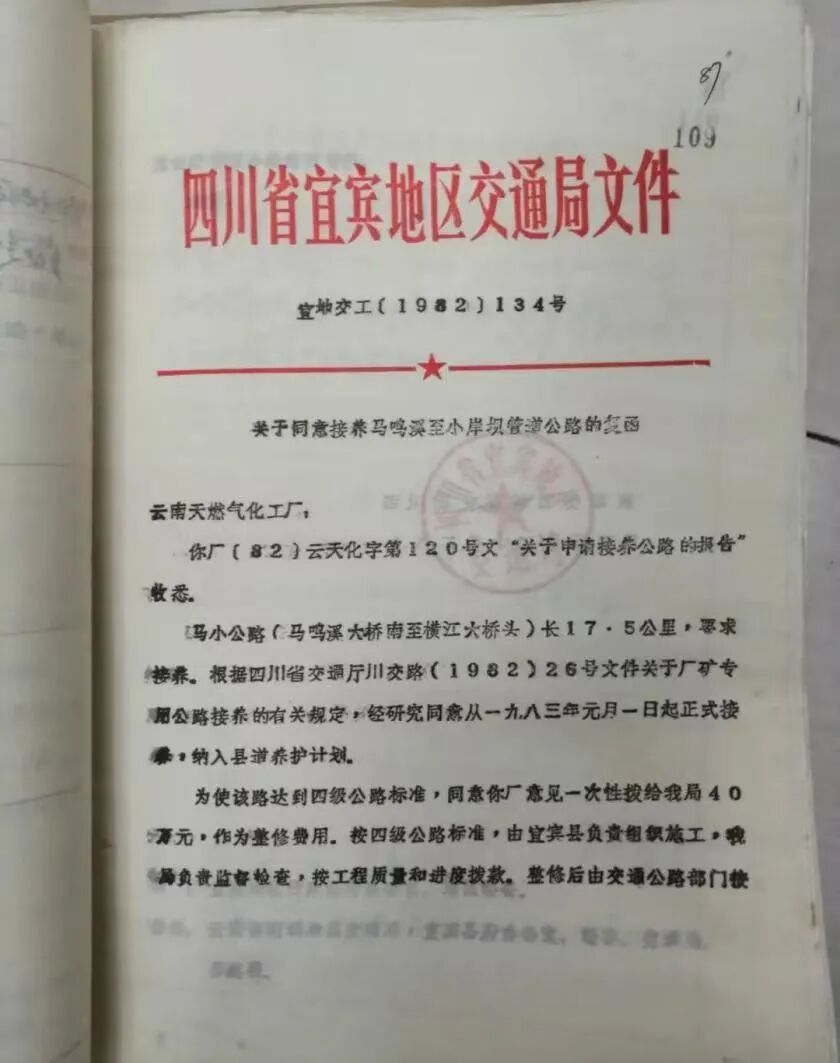

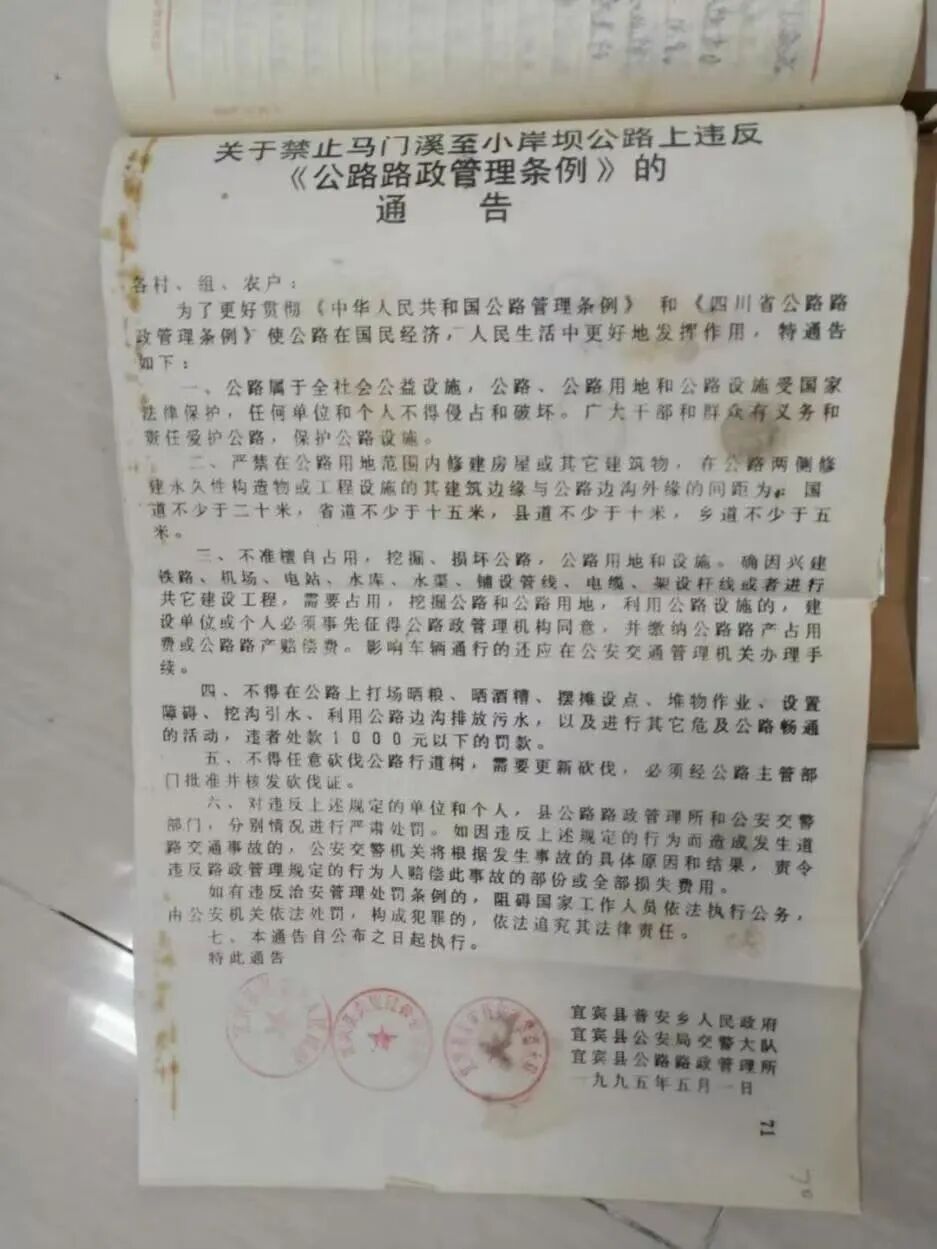

当地的融媒体中心编辑很较真地钻进史料里求证。他们在政府档案中查到一份1954年宜宾县人民政府印发的《马门溪码头渡船超载失□造成损失的通报》,一份1982年四川省宜宾地区交通局《关于同意接养马鸣溪至小岸坝管道公路的复函》,以及一份1995年宜宾县多部门印发的《关于禁止马门溪至小岸坝公路上违反<公路路政管理条例>的通告》,可见至少上世纪50年代至90年代,当地对于“马鸣溪”或“马门溪”两种用法皆有。

1954年宜宾县政府文件中使用“马门溪”一词。

1982年宜宾交通局文件中使用的则是“马鸣溪”一词。

1995年官方通告中使用“马门溪”一词。

把时间线再往前推,一份来自民国时期、由美国陆军工程署制图局印行的《宜宾地图》上面,也赫然标注着“Ma-men-chi”字样。

民国时期地图,红圈中为“马门溪”。

之前采访中关村村史馆时查找资料,“中 guan cun”用字的变迁,也是从文献到民间口头俗称、从不同文字混用到最后逐渐统一的过程。

想来文献中溯源的“马鸣”,在老百姓口口相传中,外加可能受方言影响,逐渐变成了“马门”,落诸笔端,混用多年。杨钟健院士或其助手因此“背锅”,被认为是“口音+听错”造成了“美丽误会”。这事想来也有点不符合逻辑,生物命名这么重要的事情,难道只用口述,还不复核?

从电子地图上看,当下确是有“鸣”无“门”了,出租车导航着“马鸣溪码头”一路寻找,把我们拉进了一条无名小路,坑坑洼洼颠簸着几乎开到尽头,“有啥子码头啊,你自己下去找找吧”。

下车正碰到一个骑摩托的当地人,赶紧问:“这里有没有‘马鸣溪码头’或者‘马鸣溪渡口’?”看到他点头指向路尽头的大工地,心中的石头落了地,冒着误机的风险总算没白跑。

一溜小跑过去,工地大门外,左边一排灰头土脸的房子,墙上几个大字正是“马鸣溪码头”。忍不住抓住一个工人问:“你知道这里好多年前挖出过恐龙化石吗?”虽然答案是意料之中的摇头,但依然抑制不住心中的兴奋,恐怕不亚于当年发现新物种“马门溪龙”的杨老。

8月29日,工地旁的马鸣溪码头。新华每日电讯记者李牧鸣摄

去机场路上,我把拍的照片发给国家自然博物馆的志愿者陈小娓老师,对方秒回道:“你已经到了马鸣溪了,太棒了!”透过屏幕仿佛看到了同好者的会心一笑。

继“建设马门溪龙”后,杨钟健及其他古生物学家又陆续发现命名了合川马门溪龙(中国古动物馆脑袋伸到二楼那个家伙)、中加马门溪龙(保定自然博物馆最耀眼的星)、井研马门溪龙(国家自然博物馆镇馆之宝)等“马门溪龙”兄弟们。

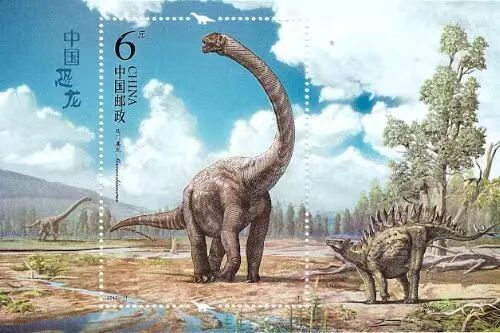

作为世界上脖子最长的恐龙,也是地球上出现过的脖子最长的陆生生物,马门溪龙的地位不言而喻,也因其巨大的身躯成为亚洲第一龙。

马门溪龙想象图。

中国邮政在2017年发售的中国恐龙系列邮票,马门溪龙是主角之一。

马门溪龙脖子到底有多长?研究表明,其颈椎最多有19块,划重点——它的背椎只有12块;作为参照,同样背椎十几块的长颈鹿,颈椎7块。而且马门溪龙不光颈椎多,最长的颈椎能有背椎平均长度的3.5倍以上,所以它脖子的长度可以达到体长一半。有人夸张地说,马门溪龙早晨吃的饭要经过“长途旅行”才能到达胃里,到达时也应该是中午了,真是天天“早午餐”。

马门溪龙为了维持庞大身躯的消耗,替懒人们实现了梦想——除了睡就是吃。据估算,它的小嘴巴每天要吃300千克的食物。由此可见,在马门溪龙生活的时代(大约1.63亿至1.13亿年前)地球环境一定很好,食物张嘴就有。

其实和杨钟健院士联系在一起的又岂止马门溪龙?还记得电影《无问西东》里,西南联大的学生在山沟里冒着敌人轰炸的危险,围着一具恐龙骨架上课的场景?讲课的教授正是杨钟健,那具在炮火中的恐龙骨架也是第一具由中国人自己挖掘、研究、修复、整理并装架的标本——许氏禄丰龙。

杨钟健(1897-1979)。

1928年回国,杨钟健主持了一段周口店发掘工作后,关注领域逐渐转向爬行动物。到新中国成立前约20年间,他几乎以一己之力支撑起中国的恐龙研究,遑论新中国成立后以棘鼻青岛龙开启的更多发现,尤其是大名鼎鼎又包含“美丽误会”的马门溪龙。

载我们的司机口中的马鸣溪大桥,就横跨于离马鸣溪码头上游不到两公里的金沙江上。遗憾的是,马鸣溪大桥1979年建成通车,杨钟健院士同年离世。

马鸣溪金沙江公路大桥。

回京后不久,我约陈小娓老师一起去了趟周口店。我俩爬到龙骨山高处的科学家纪念园。面对杨钟健院士的墓碑时,我心中默念:“杨老,原谅我流俗,又去‘打卡’了一个恐龙坐标。”作为古生物爱好者,能做的就是把这些坐标一个个锚定在自己的书和远方。也希望用些微薄的笔力助杨老们,像达尔文一样“出圈”,成为真正的顶流。 (作者:记者李牧鸣)