当地时间2025年7月11日16时23分,在法国巴黎召开的联合国教科文组织第47届世界遗产大会通过决议,将西夏陵列入《世界遗产名录》。至此,中国世界遗产总数达到60项。

中国建设科技有限公司(简称中国建科)所属中国建筑设计研究院有限公司建筑历史研究所,在国家文物局直接指导下,由中国建科首席专家陈同滨研究员带领,提出“用遗产的眼光看 从文明的角度论”的主张,组成学术研究与工程技术相结合的申遗项目团队,历时15年,承担并完成了全套《西夏陵申报世界遗产提名文件》、保护规划、展示工程与遗址博物馆建设等近20项申遗全过程必需的各类专业咨询,为西夏陵成功列入《世界遗产名录》提供了跨学科的综合能力支撑,贯彻了央企勇担使命、服务国家战略的宗旨。

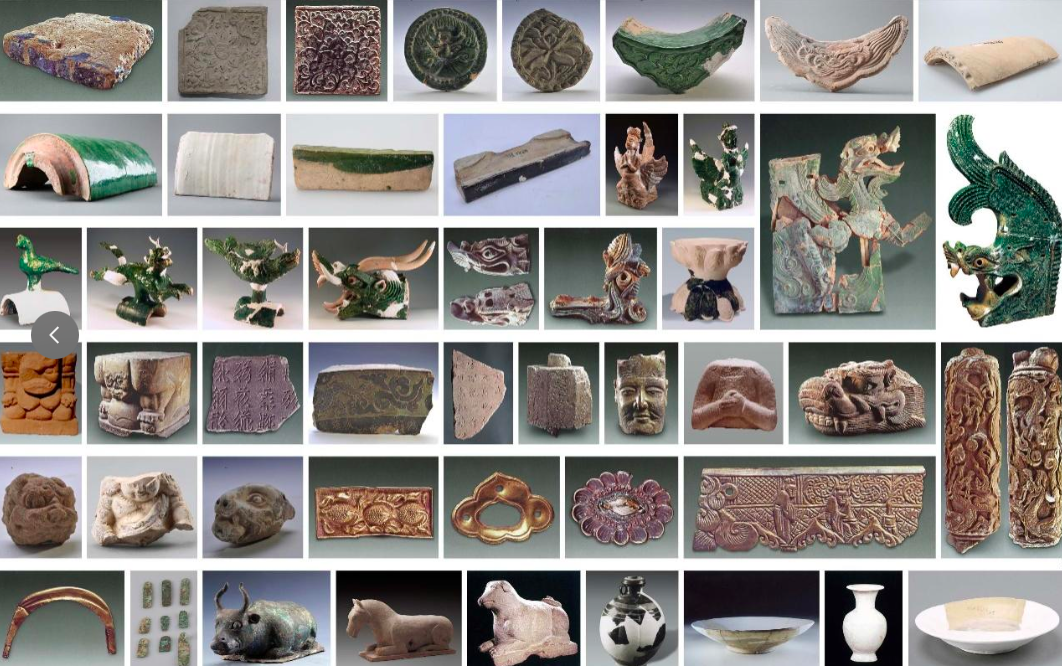

西夏陵,是我国历史上延续近200年的西夏王朝(公元1038—1227年)的皇家陵墓建筑遗址群,坐落于宁夏回族自治区银川市贺兰山东麓的洪积扇戈壁上,在近40平方公里的陵区范围内,分布着9座帝陵、271处陪葬墓、5.03万平方米的北端建筑遗址以及32处防洪工程遗址等考古遗存,还有大量以建筑构件为主的出土文物,这些风格独特的陵墓建筑遗址群,与峰峦叠嶂的贺兰山共同构成了雄伟壮丽的陵区景观。

西夏陵1号、2号陵全景(引自《西夏陵申报世界遗产提名文件》,银川西夏陵区管理处提供)

西夏陵各类出土文物(引自《西夏陵申报世界遗产提名文件》,银川西夏陵区管理处提供)

西夏陵,作为西夏时期留存至今规模最大、等级最高、保存完整的考古遗址群,以近40平方公里的陵区规模及其所包含的基本完整的成系列的帝陵与等级制的陪葬墓群,见证了一个由党项人创立的多民族王朝“西夏”的存在,以及这一文明因地理历史特征所具有的多民族共融共生文化传统——在地理空间位处中原与西域之间,在历史阶段与宋、辽、金等朝并存。综上,西夏陵可直接为中国历史上繁荣延续近200年的西夏历史及其文明特征提供不可替代的特殊见证,并实证其在“丝绸之路”上的重要作用。

西夏陵,作为西夏王朝的皇家陵墓所在,在选址方位、空间布局、陵寝制度、陵墓建筑、建造技术、丧葬习俗等方面,充分表现出它对中原农耕文明唐宋帝陵陵寝制度明显的传承与效仿,又在此基础上坚持融入了党项自身的精神信仰,及其所受的周边游牧文化、佛教信仰等影响,可谓在“承唐仿宋”的陵寝制度基础上坚持融汇本民族文化传统,展现出11—13世纪中国西北地区基于不同民族、不同生业、不同文化间的相互交流交往而产生的文化融汇与创新特征。综上,西夏陵在陵寝制度与建筑景观等方面,成为公元11—13世纪中国西北地区多民族及其多元文化交流交往交融的典范,充分展现了人类价值观的交流。

联合国教科文组织世界遗产委员会认可“西夏陵”符合世界遗产标准2和标准3,认为西夏陵作为多元文化交融影响的见证,其空间布局、设计理念和建筑形制继承了唐宋陵寝制度,又融入佛教信仰与党项习俗,形成了特殊的信仰与丧葬传统,并见证了西夏王朝在公元11至13世纪丝绸之路文化与商业交流中的独特地位。认可西夏陵的完整性与真实性,认为西夏陵完整展现了保存在历史环境中的全部规划、建筑特征,完整延续了遗产与贺兰山之间形成的视觉和精神联系;西夏陵各帝陵、陪葬墓、防洪工程、建筑遗址等构成要素,在选址特征、空间环境、位置布局、材料技术、历史功能等方面均满足真实性要求,为西夏陵突出价值形成有力支撑。同时,世界遗产委员会高度赞赏中国政府在西夏陵文化遗产保护管理方面付出的巨大努力和取得的突出成绩,认为西夏陵文物保护法律体系、保护管理体制机制、土遗址保护实践与科研,为保护该遗产的完整性和真实性提供了有力保障。

西夏陵申遗的成功,将进一步向世界诠释中华民族交流交往交融的历史脉络,彰显中华文明的突出特性,对实证中华民族多元一体格局和统一多民族国家的发展历程具有重要意义。