2025年国庆中秋假期泉州市累计接待游客超千万人次,游客旅游总花费超90亿元,“国庆来泉州·漫游慢生活”主题全网传播量超1.5亿次,这份持续火热的“成绩单”,不仅是泉州文旅魅力的体现,更揭示了一个硬道理:文旅要“长红”,关键靠人才。

人才兴,则产业兴。近年来,泉州市聚力打响“海丝泉州·人才港湾”品牌,推出《关于加强文旅人才队伍建设的十条措施》,突出人才招引、人才培养、评价发现,为赋能文旅经济实现从“网红”迈向“长红”注入强劲的“人才动力”,致力打造世界遗产保护利用典范城市、全国最具烟火气旅游城市之一、世界海丝多元文化旅游目的地。

泉州正不断拓宽引才渠道,定期发布急需紧缺文旅人才引进目录,动态储备不少于1000个优质文旅就业岗位,为人才提供发展空间。2025年以来,市、县两级精心策划组织参加文旅人才专场招聘活动5场,组织超150家文旅企业提供优质岗位2800余个。同时,大力推动高校学科建设,将餐饮类专业列入2025年高校专业设置引导性专业目录,并对新开设引导性专业每个20万元经费补助,有效扩大文旅人才培养规模。目前,全市已有15所高校、职业院校设立会展经济与管理、酒店管理、旅游管理、导游、研学旅行等专业,在校生3.5万多人。

泉州更懂得“聚才”。通过开展文旅领军人才招募行动,支持文旅企事业单位引进国内外顶尖文旅人才以及全国旅游集团20强、文化企业30强任职超3年的文旅运营高级管理人员及其团队。每年遴选设立一批“海丝泉州推荐官”工作室,开展志愿讲解培训,吸引各领域优秀青年加入。截至目前,已设立“海丝泉州推荐官工作室”22个、吸纳超200名成员。

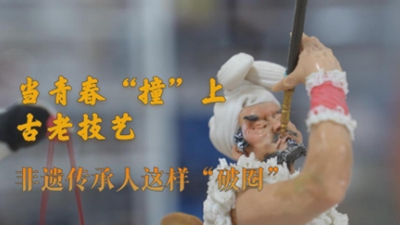

人才不是“招来的”,而是“生长出来的”。从“守艺”到“传心”,泉州对人才的理解,早已超越技能层面,进入文化认同与价值传承的深处。也正是这种理念,催生了泉州文旅人才培养的创新实践。通过与北大合作共建泉州文化遗产研究院、北大考古文博学院(安溪)研究中心,与华侨大学旅游学院共建文化旅游人才实践基地,深化校地合作。2025年5月成立的泉州市文旅产教融合联盟,汇聚成员74家,涵盖高职院校、行业协会、科研院所、文旅企业,推动教育链、人才链与产业链、创新链深度融合。同时,支持泉州艺术学校积极探索“3+2”五年一贯制等模式,与南音、木偶剧团、福建艺术职业学院及晋江掌中木偶艺术保护传承中心、高甲柯派表演艺术中心等合作,定向招收培养编剧、导演、表演等“团带班”“委培”紧缺人才96名。

如何让人才不断“生长”?泉州的做法是:把评价体系,变成成长体系。不唯学历、不唯职称,而是以能力说话、用作品证明。泉州健全评价标准,改进评价方式,实施职称评审与聘任分离,探索灵活考核机制,推行职业资格与职称、学历双向比照认定制度,支持文旅企事业单位探索创新高端人才考核评价模式。

为了激发高层才人才创新创业热情,泉州支持文博单位青年科研人员访学深造,推荐优秀人才申报国家文化英才工程、文旅部文化和旅游领军人才培养计划、省文旅系统青年拔尖人才、省文旅经济高层次人才等各类人才项目。2025年以来,新增市级及以上文旅人才350余人,其中省级及以上人才51人,总量位居全省首位。“人才十条”出台以来,2025年以来审核省级高层次人才10人、市级高层次人才16人,已超过2024年全年总数。

以赛促评,是泉州创新评价机制的另一“法宝”。每年专项开展非遗技艺、导游(讲解员)、美食烹饪、戏曲演艺、文旅传播、摄影、短视频、文化创意等技能大赛,组织参加省级以上技能竞赛,对获奖选手授予相应“技术能手”“金牌工人”“金牌导游(讲解员)”“金牌厨师”等称号。同时,连续举办6届“润物无声”文创旅游商品大赛,支持文创企业(人才)参加省级以上赛事,为青年人才搭建脱颖而出的平台,有效激发人才成长“内驱力”。

从“流量”到“留量”,泉州走通了一条以“人才”为核心的发展路径。它告诉我们:文旅的真正魅力,不在于被看见,而在于被记住;不在于一时爆红,而在于持续动人。而这,恰恰是泉州从“网红”走向“长红”的深层密码。(肖松清、林小宇、张良才)