新华社北京11月20日电 题:向云端!5373米之上的守护

新华社记者任沁沁

车轮碾过西藏山南浪卡子县的最后一片草甸,世界开始褪色。绿意消散,牦牛隐去。只剩苍黄的山岩,和一条固执攀升的路。它像天梯,一圈圈缠绕着荒芜,把我们抛向云层之上。

11月5日,普玛江塘边境派出所民警们在岗布冰川巡逻。新华社记者任沁沁摄

海拔不断跃动:4500、4800、5100……5373米!普玛江塘,就在这片穹顶之下展开。推开车门的瞬间,风像冰冷的锉刀刮过脸颊,一种彻骨的、能涤荡灵魂浊气的清冷扑面而来。

“欢迎来到离天空最近的派出所。”普玛江塘边境派出所所长普布扎西的问候,有着超然的浪漫。藏蓝色的制服,被紫外线灼烫得褪了色。他身后,营房外墙上的十六个字,无声却有力:“与其苦熬浪费生命,不如苦干燃烧青春。”

在这个空气含氧量不足海平面40%、年平均气温零下7℃的地方,水烧到60℃就沸腾,气息总是不够长。

25公里边境线,是一代代戍边人用脚丈量的信仰。巡逻的路,向着云端延伸。

海拔5600米,在岗布冰川的注视下,鲜红的五星红旗和移动的藏蓝身影,成为天地间最醒目的色彩。他们攀上冰碛垄,踏查边境情况,不放过任何一丝异常。

派出所教导员尼玛坚参指着风雪弥漫的山口,回忆那次暴风雪中的巡逻:能见度不足5米,狂风卷着冰碴砸在脸上。大家咬着牙、手挽手,在齐腰深雪里挪了6小时。

“那一刻心里在想什么?”记者问。

“没有什么豪言壮语,只有本能——把战友平安带回去。”他咧嘴一笑,脱皮的嘴唇绽开细密血痕。

脸庞晒得黢黑的年轻民警陈钦烽说:“我们在这里,祖国就不会把任何一寸领土‘忘’在身后。”

牧民次仁加措总会提着一壶酥油茶等在路口。他忘不了那个暴雪夜,民警们打着手电为他找回走失的30头牦牛。有个小伙子的手指冻得像胡萝卜,接过茶碗时还在发抖。

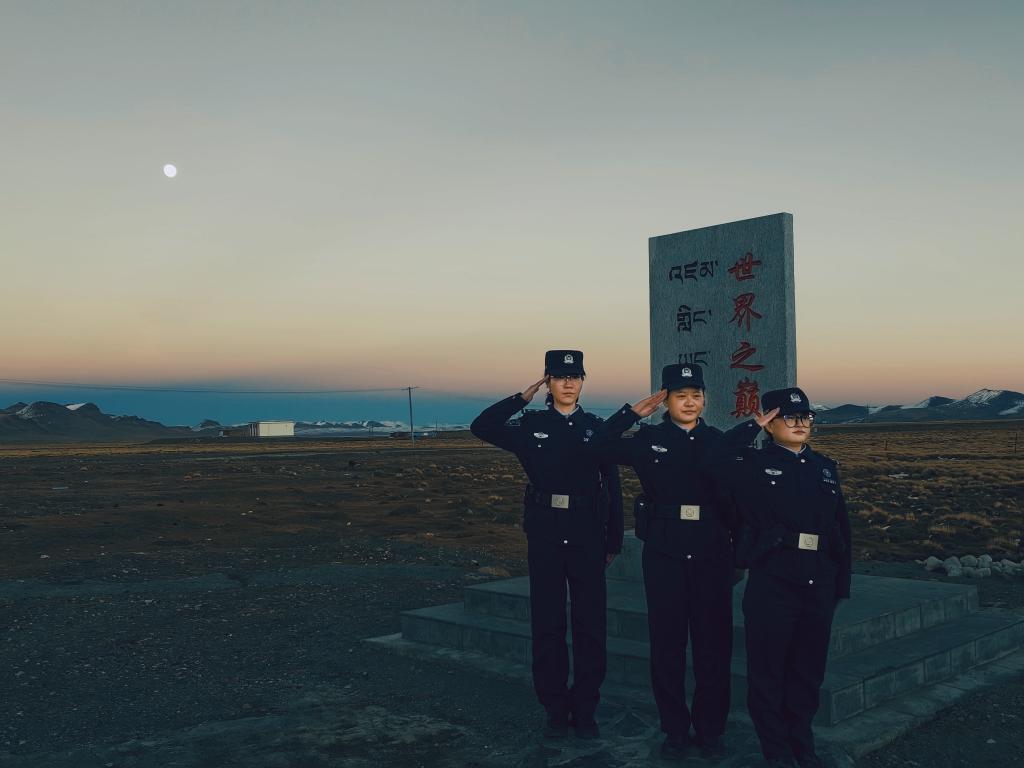

11月4日,月光下戍守普玛江塘的三位女民警武慧、李红炎、李天娇(从左至右)。新华社记者任沁沁摄

2024年2月,派出所迎来建所12年来首批3名女警——分别出生于1996年、1998年、2000年的李天娇、武慧、李红炎。她们是自愿申请上高原的。

“那可是海拔最高的地方,身体损伤不可逆!”面对亲友的劝阻,武慧依然笃定,她曾服役于英雄“铁锤子团”,“越是绝境,越要征服”。

李红炎接到母亲电话时正在吸氧。“妈,别人的孩子能守,您的女儿也行。”

“我们不是来体验生活的,是来扎根的。”从家乡林芝到普玛江塘,“藏二代”李天娇道出姐妹们的心声。

生命的形态从来不止一种。除了忍耐,还有怒放;除了荒芜,还有信仰。

调解纠纷时,李天娇总会多斟一碗甜茶;大雪封山前在山坳口疏导车辆的武慧,睫毛结满冰霜;国画专业毕业的李红炎,为没有见过草木的牧民孩子们,画下一墙盛夏。

11月6日,普玛江塘边境派出所民警与湖南省援藏医生江志超、赵启等一同到牧民家中义诊。新华社记者任沁沁摄

但,所有选择都有代价。

嘴唇发紫、指甲凹陷、心脏肥大……“高原印记”诉说着坚守的代价。

患有高原多血症的普布扎西,嘴唇永远是乌青色的。4年间,他送走3位调离的同事,自己却一次次留下。“我们站在这里,就是宣誓。”

“留下”的信念,却无比坚定。

民警熊凯,2018年刚来时偷偷哭过。如今,当他有机会离开高海拔地区时,却毅然选择了留下。今年春天,他多年前救援过的游客,专程来普玛江塘,在5373米界碑前与他紧紧相拥。“那一刻,我对这份事业有了更深的理解。”

温室里的草莓红第三茬时,民警周继恒的女儿出生了。通过视频,他把熟透的果实举到屏幕前:“看,爸爸在云端种出了春天。”女儿今年5岁了,一再延长驻留时间的他,也成了在普玛江塘待得最久的民警。

11月5日,普玛江塘边境派出所民警们在岗布冰川巡逻。新华社记者任沁沁摄

派出所荣誉室里,有面特殊的国旗——2022年第二个中国人民警察节那天,它在天安门广场冉冉升起。如今,这面旗帜跨越千山万水,静静守护着这片遥远的边关。

山河万里,不过心间方寸。在离天空最近的地方,信仰永远保持在37℃的恒温——那是心脏跳动的温度,是无论相隔多少个经纬度,都始终与祖国同频共振的证明。

当夕阳给冰川镀上金边,巡逻路上的藏蓝身影被拉得很长,与逶迤群山叠在一起。

“我们站立的地方,就是中国。”

5373米,不是地理刻度,而是精神海拔。

云朵驻足处,雄鹰盘旋地。有一群人以青春为烛,在世界之巅燃烧。

他们的心跳,比星辰璀璨,比冰川恒久。

策划:陈芳

记者:任沁沁

统筹:郭宝江、施雨岑、余飞扬

新华社国内部出品